夕阳沉入漳河,博物馆的灯光一盏盏亮起。我们站在出口回望,展柜里的“打虎”枕依旧沉默,却仿佛已在耳畔呼啸;白地黑花婴戏罐里,童子的笑声穿越八百年尘埃,轻轻撞在心口。那一刻,我忽然明白:非遗不是玻璃后的标本,而是一团仍在呼吸的火。我们今日之驻足,不过是为下一次燃烧添一把柴。

磁州窑,这座中国古代北方最大的民窑体系,以粗粝豪放的笔墨和实用亲民的造型,在宋金元的烟火人间里,写下最动人的注脚。黑白瓷上,一笔一划皆是市井的心跳;漳河帆影,一桨一橹都是远渡的乡愁。此次实践,我们循着水路的银光,试图在瓷片的裂缝里,触摸那些被岁月磨平却从未褪色的温度。

一、黑白之间:民间的胆气与柔情

第一眼看到“打虎”枕,便被那行楷飞动的“打虎”二字震住。虎纹寥寥几笔,势若破壁,像刀也像笔,民间英雄的胆气就这么写进了睡眠里。讲解员说,这枕出自金代,百姓以虎驱邪,以字明志。黑白瓷上,没有庙堂之高,只有江湖之远——贩夫走卒的侠义,闺阁女子的祈愿,皆在方寸之间活色生香。

图为青花文字“打虎”枕。通讯员李宝仪供图

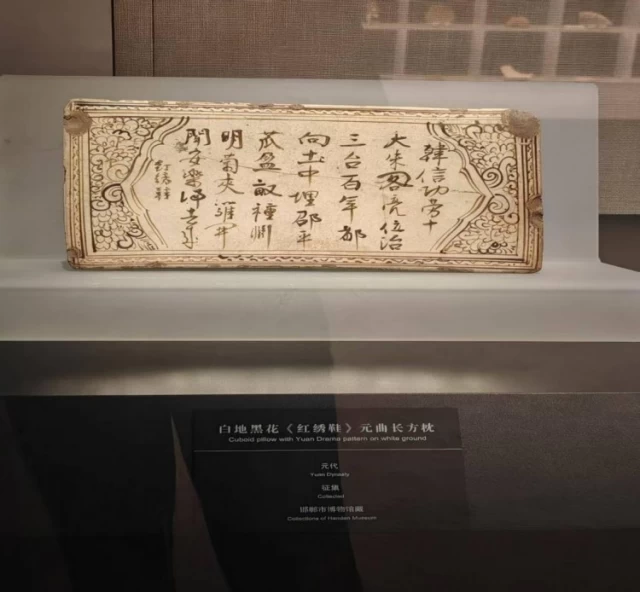

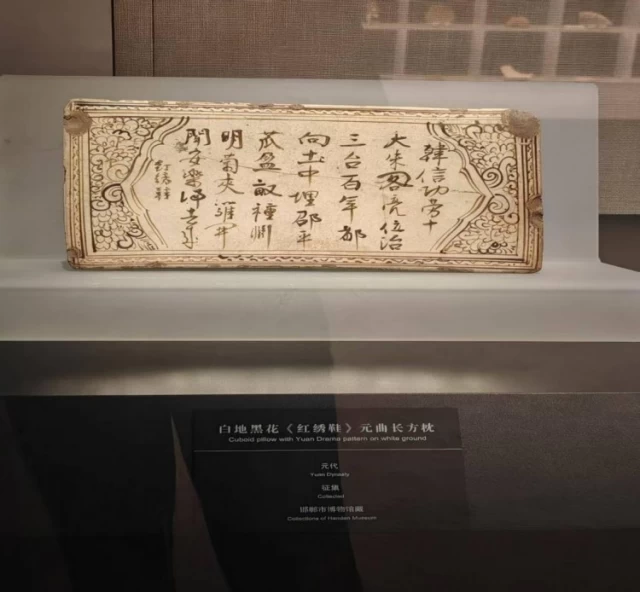

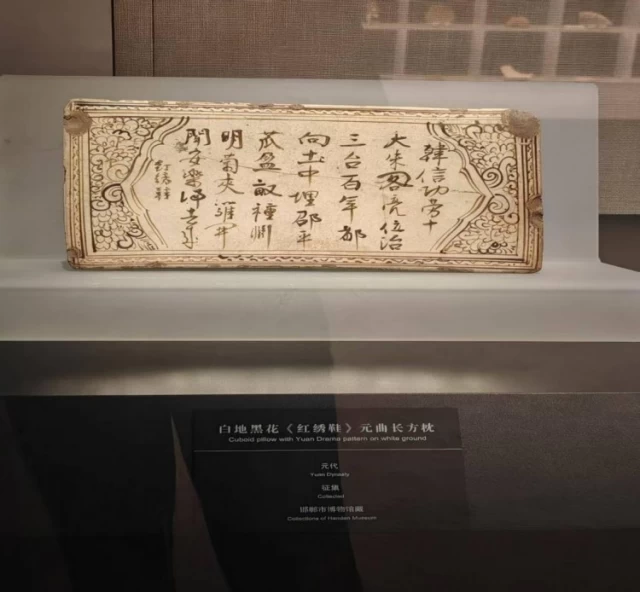

而《红绣鞋》元曲枕,则以行草洒脱的笔意,将七百年前的小调枕在古人头下。队员轻声念出残句:“明菊夫源节,武盈敬种州……”穹顶下的回声里,宋金元的流行歌曲突然鲜活。原来艺术从未高居象牙塔,它曾如此亲密地贴着人的耳廓,像枕边人的呼吸,像巷口酒旗的风。

图为白地黑花《红绣鞋》元曲长方枕。通讯员李宝仪供图。

黑白瓷的极致对比,恰似民间生活的两面:一面是打虎的胆气,一面是绣鞋的柔情。磁州窑的工匠们用最朴素的釉色,包容了最丰沛的人间烟火。他们或许不识字,却懂得把“高堂”二字写得端庄,把“五福捧寿”画得热烈——那是普通人对抗无常的铠甲,也是平凡日子里最倔强的诗意。

二、水路之光:一片瓷的远渡与归航

展厅墙面上,漳河—滏阳河外运图铺陈如一幅流动的《清明上河图》:漳河入卫运河,在天津出海;南下扬州,东去高丽、日本、北非……航线如银线,串起一片片碎瓷的微光。展柜中,白地黑花“花白”文字碗、开光婴戏纹罐,与韩国新安沉船出水同款静静并列。我们俯身拍摄,恍若听见宋元巨轮的橹声——小小瓷碗,当年也乘远洋的风,在异国的餐桌上传送着中原的月色。

最动人的是珍珠地小碗,白釉上密密麻麻的斑点如夜空繁星。队员用微距捕捉釉面气泡,“每颗气泡都是窑火留下的一口呼吸。”那一刻,八百年前的窑工仿佛正隔着时空与我们对视——他们或许未曾想过,自己随手倾入的釉水,会在今日被一群大学生当作星辰珍藏。而那条曾沉没在海底的水路,此刻正通过我们的镜头,重新泛起粼粼波光。

图为白釉珍珠地小碗。通讯员李宝仪供图。

水路不仅是贸易的通道,更是文明的脐带。磁州窑的瓷器带着中原的麦香与墨香,在异国他乡落地生根,成为他者凝视中国的眼睛。而今,当这些漂泊的游子重归故土,它们已不再是简单的器物,而是时间的信使,告诉我们:文化从不是孤岛,每一次远行都是一次归航。

三、匠心之问:如何让传统“继续奔腾”?

实践的最后一项,是队员们用今日所摄照片,按窑址标注制成“纸上研学地图”。太行山东麓的窑址连成一条“陶瓷走廊”,红点亮起时,仿佛看见千年前的窑火在地图上重新燃烧。然而,地图之外,我们更在追问:当窑火渐冷,如何让传统不被封存在玻璃柜里?

讲解员的一句话让人难忘:“非遗的保护,不是让它静止,而是让它生长。”磁州窑的工匠曾以刀为笔,在瓷器上刻下时代的纹路;今天的我们,能否以新的媒介、新的语言,续写这份市井的胆气与柔情?比如,将“打虎”枕的纹样做成动态表情包,让少年在手机里与古人击掌;把《红绣鞋》的曲调采样进说唱,让元曲在耳机里重新押韵;甚至用3D打印技术复原珍珠地小碗,让气泡的呼吸在数字空间继续起伏。

传统从未老去,它只是换了一种方式,继续奔腾。而我们今日之驻足,不过是千年长河里的一朵浪花。但浪花与浪花接力,便有了潮声。当我们把磁州窑的黑白笔墨种在心里,或许下一次花开,就会在更多人的目光里扬起漳河的古帆影。

尾声:把千年瓷韵种在心里

磁州窑的黑白笔墨,终将在新的故事里继续书写;漳河的古帆影,也必将在更多人的目光里扬起。而我们,带着这团未冷的火,奔赴下一场山海。