7月15日的开营仪式上,支队长唐梅在介绍夏令营活动安排时提出“要结合乡村特色设计课程”,彼时作为教科学的志愿者,脑海中还满是城市里流行的“STEM课程”与“实验教具”,始终认为“把这些先进的课程带给乡村孩子,就是最好的”。然而,第一堂科学课便让这位志愿者遭遇了现实的打击:其所带的电路实验箱,孩子们连开关都不会接;讲解的“城市垃圾分类”,孩子们甚至从未见过分类垃圾桶。直到这一刻,志愿者才恍然大悟,脱离乡村实际的“先进课程”,不过是“空中楼阁”。在接下来的21天里,志愿者团队摒弃了“照搬城市”的思路,扎根乡村,从土地与生活中挖掘课程素材,最终为丁花小学的孩子设计出一套“乡村特色课程”。

最初的课程设计中,团队明显犯了“想当然”的错误。除了科学课的电路实验,美术课上志愿者原本准备教孩子们画“城市夜景”,可孩子们却疑惑地询问“霓虹灯是什么样的”;音乐课上选了流行歌曲,孩子们却更喜爱唱村里的童谣。课后,团队召开“反思会”,唐梅在会上强调:“乡村不是城市的‘低配版’,它有自身的优势——田间的庄稼、村口的小河、村里的老手艺,都是绝佳的课程资源。我们要做的,是把这些资源转化为‘教材’,而非将城市的教材生硬搬来。”

此次会议后,志愿者团队开启了“走进乡村找课程”的探索。科学课上,他们不再使用复杂的实验箱,而是带领孩子们走进田间——一同观察“玉米如何传粉”,用放大镜观察蚜虫的生活;前往村口的小河边,取样检测水质,探讨“如何保护水资源”;还利用废旧材料制作“简易净水器”“秸秆温度计”,让孩子们在动手实践中学习科学原理。有一次,团队带孩子们观察蚂蚁搬家,孩子们发现蚂蚁会绕开有水区域,还能互相“传递信息”。志愿者趁机为他们讲解“动物的本能”,孩子们听得兴致勃勃,还接连提出“蚂蚁怎么知道要下雨了?”“它们的家在哪里?”等问题。这种“从生活中来”的课程,远比课本上的理论更能吸引孩子。

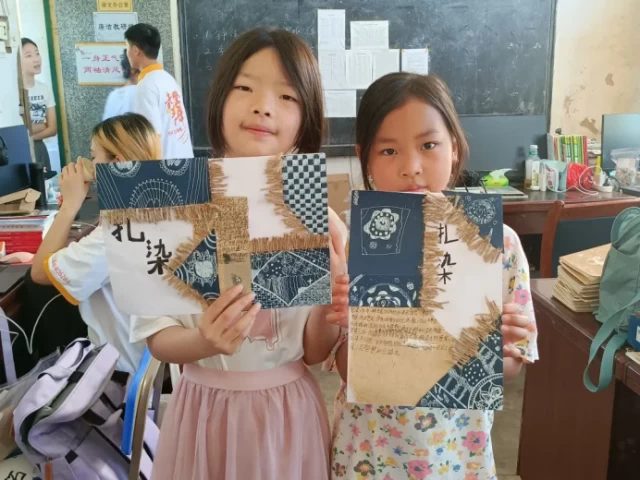

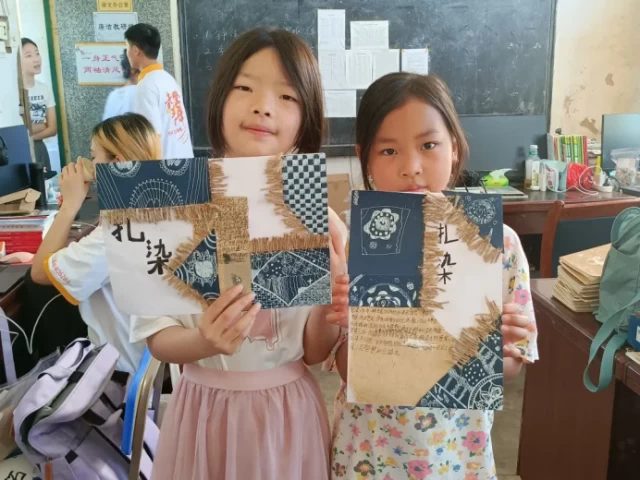

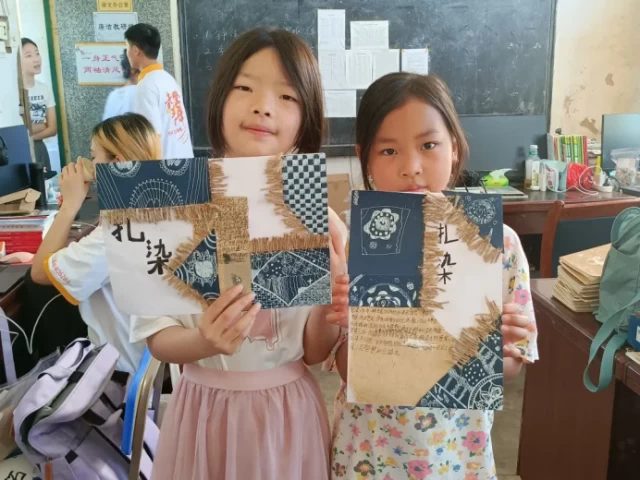

美术课也焕然一新。志愿者不再让孩子们画“城市夜景”,而是教他们运用乡村的材料进行创作:用秸秆制作浮雕,用泥土捏制“乡村小景”,用树叶制作贴画;还带领孩子们到村里写生,描绘老槐树、磨坊以及田埂上的稻草人。有个孩子用泥土捏出“奶奶的灶台”,还在旁边捏了个小小的“自己”,并说道:“我最喜欢帮奶奶烧火,灶台里的火,比城里的灯还暖。”这些充满乡村气息的作品,比任何“城市画作”都更具生命力。

语文课上,“作文课”被改造成“乡村故事课”。志愿者邀请村里的老人来到学校,为孩子们讲述“丁花村的由来”“老槐树的传说”;带领孩子们采访家长,倾听他们“小时候的暑假生活”;之后让孩子们将听到的故事写下来,编成“丁花村故事集”。有个孩子在作文中写道:“爷爷说,以前村里没有水泥路,他小时候要走几里的土路去上学。现在有了水泥路,还有志愿者老师来教我们知识,我要好好读书,让丁花村变得更好。”这些作文虽无华丽辞藻,却饱含真情实感,让志愿者看到了孩子们对家乡的热爱。

为使课程更具系统性,团队还设计了“乡村探索项目”——让孩子们分组,选择“丁花村的植物”“村里的老手艺”“村口小河的变化”等自己感兴趣的主题,通过观察、采访、记录,完成项目报告。孩子们的认真程度超出了志愿者的预期:有的小组为了解“老手艺”,专门采访了村里的5位手艺人;有的小组每天到小河边取样,记录水质变化;还有的小组制作了“丁花村植物地图”,标注出每种植物的位置与特点。

闭营之际,志愿者将孩子们的“项目报告”“故事集”“手工作品”整理成“丁花村夏令营成果展”,邀请家长和村民前来参观。当大家看到孩子们用秸秆制作的“生态模型”、用泥土捏制的“乡村小景”,读到孩子们写下的乡村故事时,脸上都露出了骄傲的神情。有位老人拉着志愿者的手说:“没想到咱们村里的这些东西,还能变成娃们的课本,真是太好了。”

这次课程创新,彻底改变了志愿者对“乡村教育”的认知。此前,志愿者总认为乡村教育“落后”,需要依靠城市资源来“拯救”,而如今才明白,乡村拥有独特的教育资源,关键在于学会“因地制宜”——不是将城市的课程“搬”到乡村,而是从乡村的土地里“长”出适合孩子的课程。这样的课程,不仅能让孩子学到知识,还能帮助他们了解家乡、热爱家乡,让他们懂得:自己的家乡,就是最好的课堂;自己的生活,就是最好的教材。

支教结束后,志愿者团队将设计的课程方案、孩子们的成果整理成册,留给了丁花小学,希望后续的老师能继续完善并推广。这场课程创新实践,不仅是志愿者送给孩子的礼物,更是乡村教育给予志愿者的启示——好的教育,从来不是“千篇一律”,而是“因材施教”“因地制宜”,让每个孩子都能在自己熟悉的环境中,快乐学习、健康成长。

丁香小学课堂活动留影纪念