探楷木雕刻技艺,溯传统工艺薪火

大学生网报8月2日讯(通讯员 王鑫月)为探寻传统楷木雕刻技艺的传承脉络与发展现状,曲阜师范大学翻译学院匠心承楷韵实践团于7月前往曲阜楷木雕刻艺术馆(隆盛堂颜德印、御书房孔繁彪 )及制造厂,开展实地调研走访,以脚步丈量传统工艺传承之路,用观察解码文化遗产活力密码。

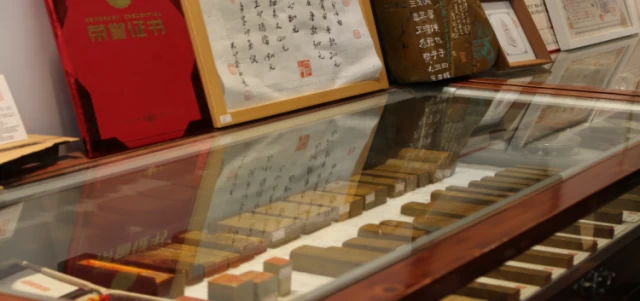

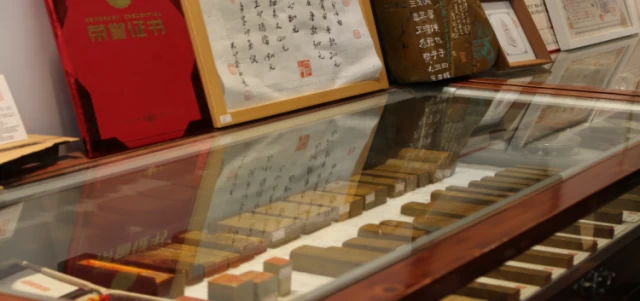

图为匠心承楷韵实践团队员在曲阜楷木雕刻艺术馆参观 大学生网报通讯员赵紫露 供图

一、初遇:艺术馆里的时光雕刻

一进楷木雕刻艺术馆,实践团队就被拉进了传统工艺的时光长河。隆盛堂内,颜德印的作品如同无声却厚重的技艺史卷——《孔子行教像》栩栩如生,楷木的纹理与雕刻刀法相互融合,将孔子的儒雅神韵刻得入木三分;《松鹤延年》摆件寓意吉祥,松针的细密、鹤羽的灵动,都在刀尖下清晰展现。每件作品旁都标注着创作年份和背后故事,团队成员俯身细看时,仿佛能看到匠人握刀时专注的眼神,听到刻刀与木材相击的轻响。

走到御书房,孔繁彪的创作则为楷木雕刻拓展了新的审美维度。他的作品《水墨山水·楷木版》突破了传统题材的局限,以楷木为“纸”,用雕刻复刻水墨意境,在皴擦点染的刀法中,山水的气韵自然流转。“这是在尝试把传统雕刻和现代艺术审美结合,让楷木雕刻不只是‘老物件’,也能走进年轻人的生活。”馆内讲解员介绍时,团队成员[姓名]忍不住摸了摸作品边缘,感慨道:“原来传统工艺可以这么‘潮’,这一刀一刻,刻的是技艺,更是文化的生命力。”

交流中团队还了解到,这些作品从选料环节就开始“较劲”——楷木生长慢、纹理独特,要从众多木材中选出适合题材的原料,单是选料就可能耗费数月时间。

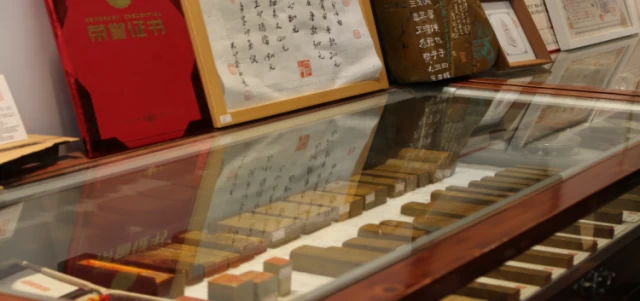

图为匠心承楷韵实践团队员在曲阜楷木雕刻艺术馆参观 大学生网报通讯员赵紫露 供图

二、解码:制造厂中的传承困境与突围

如果说艺术馆是楷木雕刻的“文化展厅”,那制造厂就是技艺传承的“攻坚战场”。实践团队走进制造厂车间,机器的轰鸣声与刻刀的雕琢声交织在一起。在这里,传统手工雕刻与现代机械加工同时存在:大型机器负责粗料切割、基础造型,经验丰富的工匠接着进行精细雕刻和打磨,一条“传统+现代”的生产链清晰可见。

和工匠们围坐交流时,团队成员直击传承的痛点。“现在年轻人不愿意学,主要是觉得‘来钱慢、吃苦多’。”有二十余年经验的工匠坦言,楷木雕刻的学徒期至少要3-5年,前期只能打杂、练基本功,收入很少,“但真正掌握技法后,每一刀都是‘吃饭本事’,可惜很多年轻人等不到那一天。”

谈及创新,制造厂负责人向团队展示了“数字化雕刻辅助系统”——通过3D建模预设雕刻路径,工匠再进行手工细化,既提高了效率,也降低了新手的入门难度。“我们还和职业院校合作,开了短期实训班,让学生‘沉浸式’体验雕刻,希望能选出‘真心热爱的苗子’。”负责人的话,让团队看到传统工艺在现代工业逻辑下,努力寻找传承突破口的韧性。

三、深思:传统工艺的青春答卷该如何书写

调研接近尾声时,实践团队在制造厂会议室展开了“头脑风暴”。成员中有人翻着调研笔记,眉头微蹙:“我们记录了技艺的美,也看到了传承的难,可怎么才能让更多人关注呢?”有人提议“做短视频推广,把雕刻过程拍成‘解压视频’”;有人建议“开发‘轻体验’文创,让年轻人先‘玩起来’,再深入了解”。这些带着青春视角的思考虽然稍显稚嫩,却满是对传统工艺的热忱。

回顾整个走访过程,从在艺术馆触摸历史的温度,到在制造厂解码传承的密码,实践团队深深体会到,楷木雕刻技艺的传承是一场与时间、与时代的“双向奔赴”——既要守住刻刀下的文化根脉,让传统技法在匠人的手手相传中延续;也要打开拥抱现代的窗口,用创新的形式、年轻的语言,让古老工艺重新“活”在当下。

这场调研对实践团队来说,既是观察传统工艺传承的“窗口”,更是投身文化遗产守护的“起点”。他们带回的不仅是调研报告,更是对“如何让传统技艺‘青春永驻’”的深刻叩问。而答案,或许就藏在更多年轻人主动走近传统工艺的脚步里,藏在每一次对“传承”二字的创新探索中。